02. Genre, Féminismes et Études LGBTQI+

02. Genre, Féminismes et Études LGBTQI+

Responsables : Cédric COURTOIS et Antoine RODRIGUEZ

À caractère transversal, l’Axe 2 se propose de répondre à plusieurs objectifs scientifiques :

- permettre aux collègues de s’insérer dans des débats concernant les épistémologies féministes ;

- permettre la prise en compte et l’analyse des différentes situations intersectionnelles de discrimination liées aux problématiques de classe, genre, race, âge, handicap, et autres ;

- ouvrir un espace inclusif de réflexion et de dialogue autour des questions LGBTQI+ au sein de l’institution universitaire et, plus largement, de la société.

Les thématiques de recherche, qui ne sont ni définitives ni gravées dans le marbre, s’articulent autour de plusieurs sous-axes/thématiques qui correspondent aux intérêts et travaux des enseignant·e·s-chercheurs·euses et des Doctorant·e·s membres de l’Axe 2 :

- « Épistémologies féministes et transféministes » ;

- « Affects, représentations et subjectivations corporelles » ;

- « Espaces genrés / espaces queers et épistémologies du point de vue » ;

- « Genre(s) et études postcoloniales/décoloniales » ;

- « Genre (gender) et représentations culturelles (genre) » ;

- « Genre(s) et politique(s) / les politiques du/des genre(s) » ;

- « Mémoire et archives LGBTQI+ » ;

- « Variations autour du queer/cuir dans les mondes anglophones, hispanophones, lusophones... (questions de traductibilité) ».

Prochain événement

Rencontre-débat le 9 octobre 2024 à 18h30 avec Leticia Nascimento à la Nouvelle librairie internationale VO.

Leticia Nascimento, auteure du livre Le transféminisme, Genres et transidentités (Editions Anacaona), parlera de transidentités, cisidentités, intersectionnalité et d’amour.

Rencontre en portugais avec traduction en français, organisée dans le cadre du Master Etudes ibériques et ibéro-américaines (FLCS)

Voir l'archive d'événements de l'axe (ancien site)

Dernières parutions

-

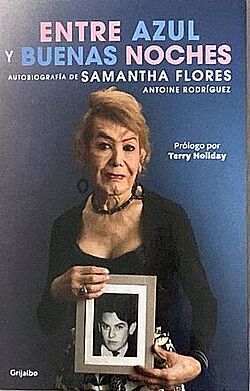

Présentation de l'ouvrage "ENTRE AZUL Y BUENAS NOCHES"

Validée_CECILLE CECILLE Féminismes, genre(s) & intersectionnalité Parutions -

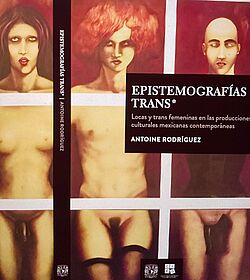

Epistemografías trans*, Locas y trans femeninas en las producciones culturales mexicanas contemporáneas

Validée_CECILLE CECILLE Féminismes, genre(s) & intersectionnalité Parutions -

Entre azul y buenas noches. Autobiografia de Samantha Flores

Validée_CECILLE CECILLE Féminismes, genre(s) & intersectionnalité Parutions

Chercheurs concernés

Associé.e.s

AUBERT-NOEL Amélie CARINI Michele |

| KERHERVE Philippe |

LUDOT-VLASAK Ronan SERRET Estela TINAT Karine |

Doctorant.e.s

| CHARTON Gaëlle (dir. Ronald Jenn et Sophie Laniel-Musitelli) |

| CHERMONT BRANDAO Hel-Alex (dir. M.-H./Sam Bourcier) DAVID Louis (dir. Antoine Rodriguez) |

| DUHOT Mathilde-Eléonore (dir. Guyonne Leduc) |

| MALDONADO DE LA NAVA Maria Dolores (dir. Antoine Rodriguez) |

| MATTAINI Agustina (dir Antoine Rodriguez) |